Wie der Thunersee von oben aussieht – diesen Anblick kennen die meisten aus dem Berner Oberland. Was dagegen unter der Wasseroberfläche läuft, bleibt vielen verborgen. Nicht so Daniel Ducret. Der Fischer und Geschäftsführer des Bernisch Kantonalen Fischerei-Verbandes BKFV gibt in dieser Reihe Einblick in die faszinierende Welt der einheimischen Fische.

Text: Alina Dubach | Illustration: Lorena Hadorn |

Bilder: Alina Dubach, Matthias Meyer, Michel Roggo

«Eine Gewässerperle», meint Daniel Ducret, der an einem der steinigen Strände des Thunersees steht. Am gegenüberliegenden – dem rechten – Thunerseeufer hat er schon als kleiner Junge mit seinen Freunden in jeder freien Minute gefischt. Bald folgten der Eintritt in den Fischereiverein und später die Gründung des Vereins «Highland Fishing». «Die freiwillige Vereinsarbeit war für mich immer genauso wichtig wie das Fischen selbst», teilt Ducret mit. «Du kannst der Natur nicht nur nehmen, du musst auch geben», so die Worte des Thuners.

Den Blick aufs Wasser gerichtet sieht er mehr als die schimmernden Wellen. Er sieht den Lebensraum zahlreicher Fischarten, ein eigenes Ökosystem, das wir im Alltag kaum wahrnehmen, von dem wir jedoch auf fundamentale Weise abhängig sind – «Wasser ist nicht nur unsere Lebensgrundlage, sondern auch die von tausenden weiteren Lebewesen», bekräftigt Ducret.

Sportliche Fische

Im Vergleich zu anderen Schweizer Seen geht es dem Thunersee verhältnismässig gut. Das verdankt er seiner geografischen Lage unweit der Wasserquellen. Denn der Druck auf das Gewässer, etwa durch Einflüsse wie Pestizide, ist hier geringer als flussabwärts. Je weiter «unten», desto schlechter sind die Werte der Wasserqualität. Und das spiegelt sich auch bei der Fischfauna wider. Trotzdem: Viele Fische, die jetzt noch in den Schweizer Gewässern leben, sind «absolute Maschinen», so der leidenschaftliche Fischer. Es herrschen harte Bedingungen unter Wasser – es überleben nur noch die fittesten und anpassungsfähigsten Fischarten. «Wenn es Menschen wären, wären das die Spitzensportler», so Ducret.

Der steigende Druck auf den Lebensraum Wasser durch den Menschen (gerade mal 28 Prozent des Thunerseeufers sind unberührt, 72 Prozent sind für Häfen, Bootsstege oder Blockwürfe verbaut) und den Klimawandel belastet die Fische so stark, dass vor allem kältebedürftige Fischarten wie Bach-, Seeforellen und Äschen immer stärker in Bedrängnis kommen. «Fischer sind nicht nur Nutzer, sondern auch Schützer», so Ducret, «deshalb sind der BKFV und seine Vereine ständig bestrebt, den Lebensraum der Fische zu erhalten und zu verbessern.» Dazu gehören Revitalisierungen und Renaturierungen von See-, Bach- und Flusslebensräumen, die in der Sommerausgabe genauer beleuchtet werden. Aber auch der langfristige Erhalt der Fischbestände. Darunter die Wiederansiedlung des Atlantischen Lachses.

Lachs Comeback

«Das Fliessgewässersystem Rhein mit seinem Zufluss Aare war einst der bedeutendste Lachsfluss in Europa. Jedes Jahr schwammen hunderttausende grosse Lachse aus der Nordsee zu den Laichgründen in den Oberläufen der Flüsse, darunter auch jene im Berner Oberland», erzählt Ducret, «vor etwa hundert Jahren konnten die letzten grossen Lachse aus unserer Region dokumentiert werden, heute sind sie im gesamten Rhein-Einzugsgebiet ausgestorben.»

Vor fast 50 Jahren begannen Fischer:innen mit der ehrenamtlichen Arbeit, die Wiederansiedlung im Mittelrhein und dessen Zuflüssen zu ermöglichen. An der Rückkehr in die Schweiz und ins Berner Oberland hindern die Lachse derzeit noch künstlich erbaute Hindernisse wie Wasserkraftwerke. Einen Lichtblick gibt es trotzdem: Dank Bestrebungen wie Fischtreppen schaffen es bereits einige Tiere wieder bis nach Basel.

Auf diesen Erfolgen wollen die Berner Fischer:innen aufbauen. Das Projekt «Lachs Comeback» will den Weg bis hinauf nach Kandersteg für die robusten Fische wieder zugänglich machen. «Das grosse Problem ist eigentlich nicht das Hinaufkommen. Das ist mit Fischtreppen schon sehr gut gelöst und muss einfach noch umgesetzt werden», erklärt Ducret, «die Frage ist vor allem, wie die Fische – insbesondere die Junglachse – jeweils wieder hinunterkommen.» Dabei handelt es sich um ein weltweites Problem, für das nach wie vor eine Lösung gesucht wird. Die Tiere folgen der Strömung des Wassers auf dem Weg zurück ins Meer. Dieser führt in Wasserkraftwerken jedoch durch die Turbinen, in denen die Fische lebensgefährliche Verletzungen davontragen.

Trotz der bestehenden Schwierigkeiten ist Daniel Ducret überzeugt, dass der Lachs ins Berner Oberland zurückkehren muss und wird. «Der Atlantische Lachs gehört zu den kräftigsten und robustesten Arten überhaupt. Er ist der Spitzensportler unter den Fischen. Deshalb wollen wir jetzt handeln und die Wiederansiedlung vorantreiben.»

Laichgebiet Thunersee

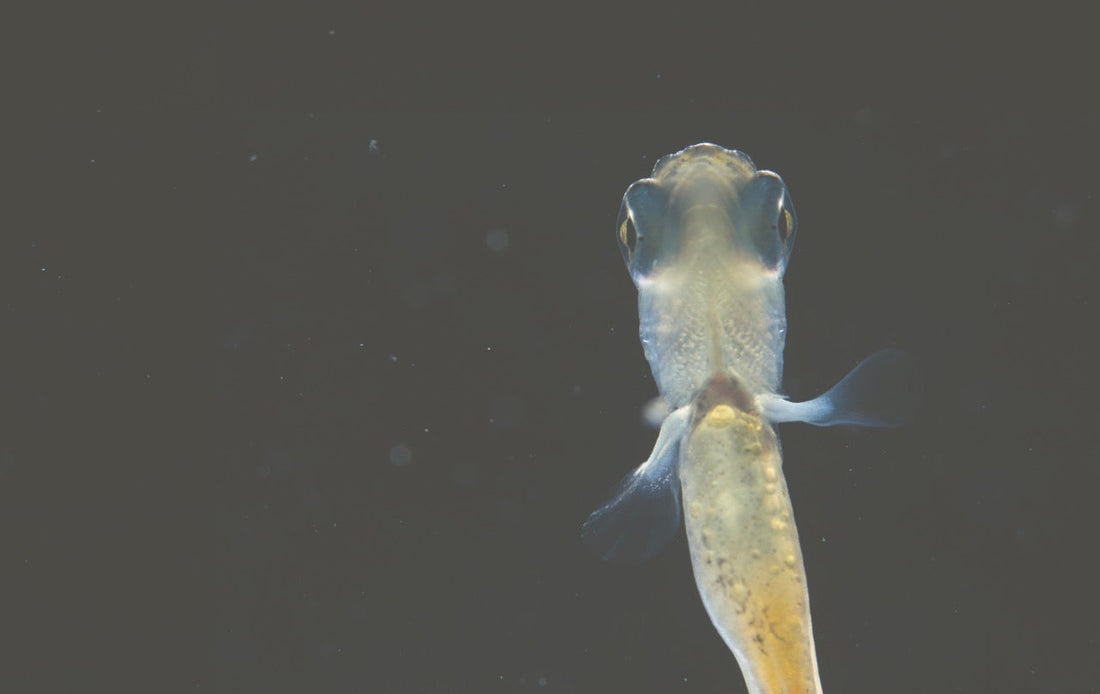

Doch nicht nur Lachse fühlen sich zum Laichen ins Berner Oberland gezogen. Ein Laichgebiet von nationaler Bedeutung liegt direkt vor der Stadt Thun. Genauer in der Schadau, wo die Aare aus dem Thunersee abfliesst. Dort im kiesigen Untergrund, der sogenannten «Äschenregion», legen die Weibchen ihre Eier ab.

«Bei der letzten Zählung wurden über zwanzig Fischarten im Thunersee festgestellt. Viele davon laichen auch hier», erklärt Ducret. Doch was macht den Thunersee – abgesehen von der Wasserqualität – zu einem Gewässer mit überdurchschnittlich hoher Fischvielfalt?

«Der Thunersee bietet Kaltwasserzonen, Unterwasserstrukturen und verschiedene Wassertiefen, vom knietiefen Uferbereich bis zur 217 Meter tiefen Stelle vor der Bucht der Beatushöhlen», weiss der Kenner. Von zentraler Bedeutung seien die beiden Naturschutzgebiete Weissenau bei Interlaken und das Gwattlischenmoos bei Thun. «Es sind die grössten zusammenhängenden Schilf- und Riedflächen und gerade für Fischarten wie den Hecht und viele Weissfische ideal fürs Laichgeschäft», so Ducret. Auch seien in den letzten Jahren an verschiedenen Uferzonen vermehrt Lebensraumaufwertungen für Jungfischhabitate und Laichplätze und Rückzugsmöglichkeiten für Fische umgesetzt worden, erklärt der 36-Jährige.